福祉サービス第三者評価事業について

国の施策であり、指針に沿って福祉サービスの質の向上を支援するため、福祉サービス第三者評価事業の普及促進等を図っている事業です。

第三者評価事業は、監査や介護サービス情報の公表といった義務で取り組むものではなく、『福祉サービスの質の向上』のために自発的に取り組むことに意義があります。

※2020年11月現在、神奈川県、茨城県の受審希望の事業者様を募集しておりますが、2021年1月から埼玉県の受審希望の事業者様の募集を開始いたします。

福祉サービス第三者評価の実施に関して、ベースは全国社会福祉協議会の評価項目ですが、各都道府県によって評価項目・手法が若干異なりますので、埼玉県、茨城県の福祉サービス第三者評価についてはお問合せください。

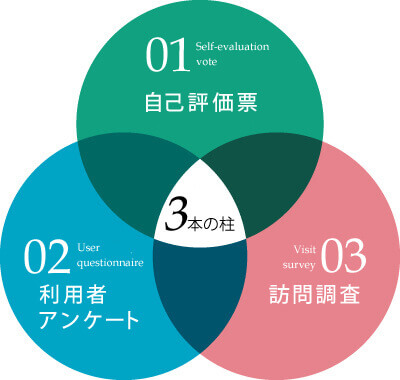

第三者評価の3本の柱⇒「評価結果」

①自己評価票(各職員・施設全体で実施) ②利用者(家族等)アンケート ③訪問調査(施設内視察、利用者観察、施設長・職員ヒアリング、書類確認等)の3つを軸にして評価結果へと導きます。

R-CORPORATIONでは、「目に見えるサービス」の把握だけではなく特に、「目に見えないサービス」=職員のがんばり、施設独自の工夫・特徴を抽出し、評価につなげます。

「第三者評価」を受審する意味

第三者評価は利用者(本人、家族等)に良質で適切なサービスを提供し、福祉サービス事業の質の向上を図るために有効な手段となります。また、これからの利用者等に向けて、情報提供及びアピールの機会となります。

< 受審における効果 >

- 利用者に当施設の適切な情報を詳細に提供することができ、施設全体・職員がサービスの質の向上に積極的に取り組んでいることを表明することができます。

- 第三者評価のプロセス(自己評価票の実施、調査者による施設訪問調査、職員等の面接、利用者アンケート実施等)を通して、職員が日々の業務への課題を発見することにより、組織全体の体質改善、職員の資質向上が期待できます。

- 自己評価票の作成過程においては、職員間の連帯強化、各職員に「気づき」が生まれ、部署間での温度差の消化や、全体で共通認識を図ることができ、組織全体で1つのベクトル作り及び、業務の標準化に役立ちます。

- 運営主体者にとって、自らの事業が提供するサービスの内容について客観的・専門的な評価を受けることで現状を把握し、課題を明らかにすることができ、次期計画につなげることができます。

自己評価に取り組む意義

- 組織運営やサービスの質を見直すことによって新たな「気づき」を得ます。

- 組織全体でサービスの質の向上に取り組むきっかけ・意識改革へとつなげます。

自己評価は、職員個人の取り組みを基礎としながら各チームや、施設・事業所全体での議論を経て、その課題等が共有化されることが重要です。

第三者評価の目的は、施設・事業所のサービスの質を向上させることですが、第三者評価で改善策等を見出し、実際の改善の取り組みにつなげていくことが重要です。

職員間で共有された課題、さらに第三者評価で得られた課題を組織的に取り組む基礎となるものが「自己評価」だと言えます。

評価結果の活用の意義

- 施設・事業所が行う「福祉サービスの質の向上」のための取り組みが明らかになります。

- 施設・事業所が評価活動を通して、サービスの改善に取り組んでいることを利用者、その家族、地域住民等へ周知することが重要です。

評価結果はホームページや機関誌、会報、所内での掲示等の掲載だけでなく、家族会や保護者会等を通して報告を行うことにより、サービスの質の向上に向けた取り組みへの理解がより深まり、有効活用が図れます。

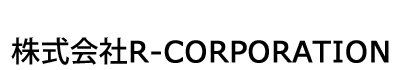

受審申込みから結果公表までの標準的な流れ(4か月~6か月)

おおむね4カ月から半年程度です。

訪問調査では基本、主任とサブの2名体制で調査を行い、取りまとめの際には評価調査者での合議、事務局での取りまとめを行い、複数で協議を行います。さらに、評価委員会を設置しており、評価結果の適正さのチェックを行い、客観性を確保しています。また、評価調査者は自らの専門性、客観性を高めるため、常日頃から福祉制度の動向を把握すると共に評価調査者研修(フォローアップ研修、継続研修等)や、自社の研修に参加し、評価調査者の質の向上に取り組んでいます。R-CORPORATIONでは「クレド」を作成し、全調査者が常に保持し、研修時での唱和、確認を行い、共通認識を図り、研鑽しています。

R-CORPORATIONの訪問調査・評価の特徴

- ヒアリングは傾聴を基本とします。

- 監査的、ISO的な指摘手法は行わず、「できていない」点を浮き彫りにするのではなく、「体質改善」となるよう共に考えて行くヒアリング・調査を心がけます。

- 調査・評価は「質の向上」を目指します。 施設・事業所ならではの良い点を伸ばし、欠点は良い点で補えるよう工夫を共に考え、ヒアリングから「気づき」を促します。組織全体の改善につながる評価、職員の自信につながる評価へと導きます。

- 利用者アンケートでは、弊社独自の分析を行い、同じ質問項目により利用者の年齢、入所年数等によって異なる回答を分析し、自己評価とアンケートの結果にギャップがあればそれが施設・事業所の課題として解析します。また、全体の回答から施設・事業所の強み、弱みをレーダーチャートで見やすく提示します。

- 評価結果は、誰もが見やすく・わかりやすい言葉で提供します。また、組織の体制とサービスの実施内容を利用者、家族が確認ができるよう、そして未来の利用者に情報が得やすいよう配慮しています。

株式会社R-CORPORATION

〒231-0023

神奈川県横浜市中区山下町74-1

大和地所ビル9F

TEL:045-264-6621

FAX:045-264-4746

MAIL:pr@r-corp.jp